沒有什麼能比近距離查看原始數據更重要的了,我指的是非常近距離地看一個研究人員所做的事情。讓我們看一看其他聲稱市場因新信息而迅速做出校正的研究。第一篇文童山貫·波爾《Ray Bajl》和菲利普·布朗(Phil幣Brown)發表於1968年。這兩位調查者分析了1946~1966年261家公司的正常回報率。他們將股票按與市場相比較的表現分爲兩組,一組是給定年份的收益增加,另一組是給定年份的收益降低。以每年年底的股票表現來計算,他們發現股票收益增加的會跑城市場,而收益降低的則跑輸市場。研究者總結說,股價已經包含了絕大部分收益公告的消息。

理論家們將一個大部分投資者都知道的簡單事實誇大了:公司一般按季度發佈公告,而非按年份。美國證券交易委員會在很多年前就要求公開募股的公司每90天就要披露其財務信息。更重要的是,即便是在之前,分析師也會發布有關公司運營狀況的研究報告,大部分情況下會包括全年的收益預期,此外通常還會有公司發言人的新聞稿。同樣,波爾和布朗也聲稱投資者在掌握了信息時,會正確判斷公司的預期,然後判斷股價的變動。問題再次出現:研究者對真實的市場信息的認識有多少,比如報告或研究?從這些顯而易見的簡單的發現中總結說市場是有效的,這的確有點牽強。

另一個據說能支持假說的證據來自於邁倫·斯科爾斯發表於1972年的一項研究成果。斯科爾斯分析了二次募股對股票的影響,然後總結到:平均來說,二次募股會導致股價下跌1%~2%。最大幅的股價下跌來自於公司或公司法人賣出股票。他還說二次募股對股價的全部影響在6天內就會反映出來。他總結說,因爲美國證券交易委員會沒有要求二次芬股之後6天內的賣家進行確認,市場是預期到了二次公開募股的信息內容並做出了反應。這又是一個基於短期名義價格波動而得出的寬泛結論。

二次募股通常會暫時讓股價降低,這幾乎是一種陳詞濫調。重要的是,股價會不會明顯走低。在3個月、6個月或12個月之後,股價表現與股市的相關性如何?同樣,很多經紀人會提前披露賣家是誰。那種聲稱因爲證券交易委員會沒有要求而市場預期到了這個信息,是靠不住的結論。這些信息通常都是會提供的。

另一項研究分析了市場如何快速將新信息反映到股價中,研究考慮了公司如何應對併購和股權回購的公告。法瑪在其1991年的有效市場綜述中寫到:

在併購和股權回購中,目標公司在公告發布後3天內股價平均上漲在巧%以上。由於股票平均每天的回報只有0.04%(10%的年增長率除以250個交易日),因此不同計算預期回報的方法對併購和回購公告發出前後目標股票的超常回報沒有影響。

這與事實之間再次出現了偏差。併購和股權回購通常會創造一個很高的股價,有時候股價比公開募股的價格還要高。

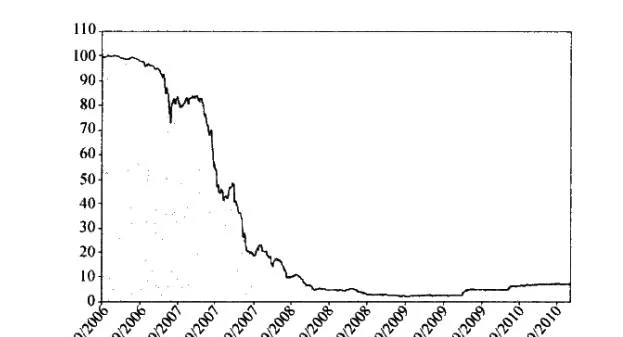

股價在IPO公告發布的3天內平均上漲15%肯定不能證明市場是有效的。同樣,本章前面也提到,被寄予厚望的有效市場假說的理論家們只是因爲股價對新信息有反應而做了一個很重大的錯誤假設,即股價正確地對信息做出了反應。通常,併購和股權回購會因爲公司竹理層的要求給出較高的定價(尤其是在惡意收購的時候)。股票的價格常常會在相當長的一段時間內低於發行價。

根據其他研究,最初的公告發布之後幾天內股價上漲的15%這一比例,差不多是股東們平均能夠獲得的在回購完成前後的幾周到幾個月時間裏30%總增值的一半。即使在允許偶然有較低報價的情況下,第一次回購的價格看上去要低得多。市場再次顯示其股權回購和併購的初始價格並不正確。

沒有證據顯示股價對新信息的初始反應是正確的,因爲股價在公告發布之後通常會傾向於上漲。這個前提讓風險套利者獲得了巨大的資本回報。該研究在收購和兼併等知識方面並不複雜,這些可獲得的證據表明,相對於最終收購價,市場對初始價所起的作用並非有效。

用下國際象棋作類比,就好像推斷出:如果我與做界象棋冠軍對弈,那麼我下棋時就已經進人和他同一水平的狀態。再說一次這個理論:任何價格的變動都是正確。這是毫無意義的,是白日夢!這就是我們一直觀察的有效市場假說薄弱證據的本質。